Par Aboubakr Barry, CFA

L’auteur est fondateur et directeur général de Results Associates, basée à Bethesda, Maryland, États-Unis.

Pourquoi le commerce mondial doit-il dépendre du dollar ?

Le 13 avril 2023, le président brésilien Lula a demandé à Shanghai :

« Pourquoi le commerce mondial doit-il dépendre du dollar ? »

Sa question — « qui a décidé de la suprématie du dollar après la fin de l’étalon-or ? » — résonne encore.

En dépit de tous les gros titres sur la « dé-dollarisation », la réalité est simple : la domination du dollar perdure, car il offre liquidité, ampleur et un vaste réservoir d’actifs sûrs, inégalé par les autres monnaies.

Paul Blustein, dans King Dollar (2025), rapporte qu’environ 60 % des réserves des banques centrales sont en dollars, principalement en bons du Trésor américain. Plus des trois quarts du commerce mondial hors Europe sont libellés en dollars, et dans l’hémisphère occidental, c’est 96 %. Le dollar représente environ 60 % des dépôts et prêts transfrontaliers et 70 % de toutes les obligations internationales.

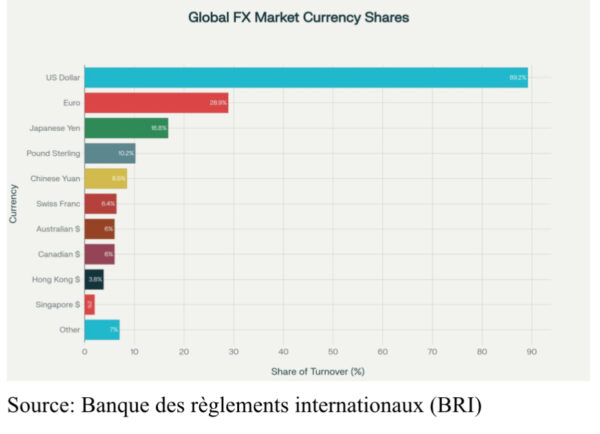

Il intervient dans 90 % des transactions de change ; par exemple, des entreprises nigérianes négociant en pesos chiliens passent généralement par le dollar.

Pourquoi le dollar domine encore

Les exportateurs facturent et empruntent en dollars pour éviter les risques de change. Une fois payés en dollars, leur conversion pour les dépenses locales accroît encore la demande sur les marchés des changes. La majorité des outils de gestion des risques repose sur des instruments libellés en dollars.

Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), les échanges quotidiens sur le marché des changes ont atteint 9 600 milliards USD en avril 2025, avec le dollar impliqué dans 89 % de ces transactions.

Le marché des bons du Trésor américain, évalué à 18 000 milliards USD, avec 600 milliards échangés chaque jour, est le plus grand au monde, permettant aux investisseurs de traiter d’énormes volumes sans perturber les prix.

Comme l’a noté David Mulford, conseiller de l’Agence monétaire saoudienne au début des années 1980 et auteur de Packing for India (2014), même des transactions de 5–10 millions USD peuvent déplacer les prix sur d’autres marchés.

Les marchés financiers américains restent un refuge en période de crise, grâce à des droits de propriété solides, à l’application rigoureuse des contrats et à l’indépendance monétaire.

Source : Banque des règlements internationaux (BRI)

Qu’en est-il de l’euro et du yuan ?

L’euro aspire à un statut mondial mais se heurte à des limites.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), écrivait dans le Financial Times (17 juin 2025) :

« L’Europe fait face à des défis structurels. Sa croissance reste persistante faible, ses marchés de capitaux sont encore fragmentés et — malgré une solide position budgétaire agrégée, avec un ratio dette/PIB de 89 % contre 124 % aux États-Unis — l’offre d’actifs sûrs de haute qualité reste insuffisante. Les estimations récentes indiquent que le montant des obligations souveraines avec au moins une note AA représente un peu moins de 50 % du PIB dans l’UE, contre plus de 100 % aux États-Unis… Pour que l’euro progresse, l’Europe doit agir décisivement en complétant le marché unique, en réduisant les charges réglementaires et en bâtissant une véritable union des marchés de capitaux. »

Bien que la zone euro bénéficie de l’État de droit et d’une banque centrale indépendante, son marché obligataire souverain reste fragmenté entre les États membres, limitant la liquidité et l’homogénéité des actifs sûrs — empêchant ainsi l’euro d’égaler la profondeur des marchés américains.

De son côté, la Chine a développé le rôle du yuan via le système Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), doublant environ sa valeur quotidienne entre 2020 et 2023 pour atteindre 90 milliards USD. Ce chiffre reste faible face aux 1 800 milliards USD traités chaque jour par le Clearing House Interbank Payments System (CHIPS), basé sur le dollar.

Le yuan représente environ 4,5 % des paiements internationaux et seulement 2 % des réserves mondiales.

Les opportunités d’investissement en yuan demeurent limitées : contrôles de capitaux, faible indépendance judiciaire, et autorisation officielle nécessaire pour de nombreuses transactions.

Cette rigidité réduit considérablement la polyvalence du yuan.

En 2018, lorsque Xi Jinping proposa à l’Arabie saoudite de libeller ses ventes de pétrole en yuan, une question majeure s’est imposée : que faire des excédents en yuans ?

De même, en mai 2023, Sergueï Lavrov déclara que la Russie, après avoir vendu du pétrole à l’Inde contre des roupies, ne pouvait pas utiliser facilement ces recettes :

« Nous devons utiliser cet argent, mais pour cela, les roupies doivent être converties dans d’autres devises, et cela fait l’objet de discussions. »

Ce que cela signifie pour l’Afrique

Lorsque le dollar s’apprécie — comme lors du resserrement monétaire de la Fed en 2022 — les effets sont sévères pour les économies africaines :

les dettes en dollars et les coûts d’importation flambent.

Selon la CNUCED et le New York Times, le prix local du blé a bondi de 112 % en Égypte (contre 89 % dans le monde) et de 176 % en Éthiopie entre 2020 et 2022.

Au Ghana, le coût des produits essentiels pour les ménages a augmenté des deux tiers en un an, et les coûts d’emprunt sur les marchés mondiaux sont passés de 8 % en 2016 à plus de 35 % en 2022.

Leçons et prochaines étapes

L’expérience des pays asiatiques après la crise de 1997 offre un modèle, résumé par Kenneth Rogoff, ancien économiste en chef du FMI, dans Our Dollar, Your Problem (2025), sous le nom de « consensus de Tokyo » :

- Accumuler des réserves massives pour éviter la dépendance au FMI (Japon : 1 200 milliards USD ; Inde : 650 milliards ; Brésil : 300 milliards ; Afrique du Sud : 50 milliards).

- Renforcer la réglementation financière, notamment les exigences de fonds propres et de liquidité.

- Rétablir des contrôles de capitaux sélectifs pour limiter les flux à court terme volatils.

- Garantir l’indépendance des banques centrales afin de lutter contre l’inflation et approfondir les marchés en monnaie locale.

- Mettre en œuvre un régime de change géré, ni strictement fixe ni totalement flottant, pour mieux gérer les chocs liés au dollar.

Dr. Zeti Akhtar Aziz, ancienne gouverneure de la banque centrale de Malaisie (2000–2016), souligne que développer des marchés domestiques robustes est difficile, exigeant des réformes réglementaires et institutionnelles, mais demeure essentiel.

Pour l’Afrique, il devient crucial de :

- stabiliser les taux de change,

- donner aux banques centrales le pouvoir de maintenir la stabilité des prix,

- renforcer la réglementation du secteur financier,

- et surtout, développer la capacité d’emprunter en monnaies locales.

Les ministres africains des finances et les gouverneurs de banques centrales disposent des leviers pour transformer durablement les économies du continent, à condition de s’inspirer de ce consensus de Tokyo et de l’adapter aux réalités africaines.

Conclusion

Comme l’a observé Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale américaine et l’un des banquiers centraux les plus influents du XXᵉ siècle :

« Le taux de change est le prix le plus important dans une économie. »

En maîtrisant ce prix essentiel, l’Afrique pourra :

- mieux se protéger des chocs mondiaux,

- renforcer la stabilité sociale,

- et attirer le capital nécessaire à une croissance transformatrice et souveraine.