La question des subventions énergétiques, serpent de mer des finances publiques africaines, revient avec fracas. Conçues à l’origine pour rendre l’essence, l’électricité ou le gaz abordables, ces aides sont devenues une charge insoutenable, siphonnant les budgets nationaux et réduisant à néant toute marge de manœuvre pour investir dans l’éducation, la santé ou les infrastructures. Faut-il les maintenir comme filet de sécurité sociale, les réformer pour les cibler avec davantage de finesse, ou bien les abolir au risque d’attiser la rue ?

Les positions sont tranchées. Les tenants de la suppression dénoncent une manne qui profite surtout aux classes moyennes et aisées, loin des ménages vulnérables qu’elle prétend protéger. Les défenseurs, eux, rappellent que dans des sociétés fragiles, l’énergie abordable n’est pas un luxe mais une condition de stabilité politique. Les pressions des bailleurs internationaux, au premier rang desquels le FMI, viennent ajouter un poids supplémentaire : depuis les plans d’ajustement structurel des années 1980, l’institution exhorte les États africains à lever le pied de l’accélérateur subventionnel. Non sans dégâts : en 2019, la décision de réduire brutalement les aides au carburant au Soudan avait précipité les émeutes qui emportèrent le régime d’Omar el-Béchir ; en 2023, au Nigeria, la suppression décidée par le président Bola Tinubu faillit lui coûter son mandat tant la rue s’embrasa face au triplement du coût de l’essence en une seule journée.

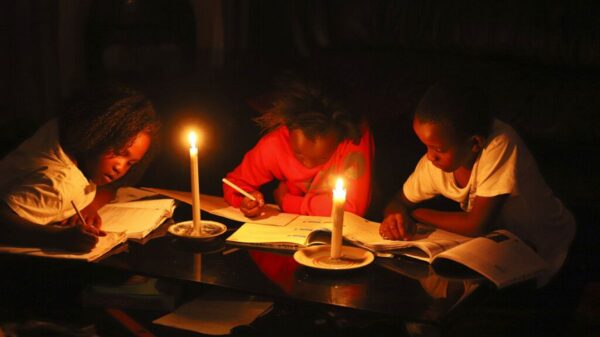

Pour éclairer ce dilemme, deux voix autorisées croisent leurs regards. Le Dr Abdourrahmane Ba, ingénieur statisticien, docteur en management, expert en développement international et auteur de Choix et évaluation des politiques publiques en Afrique (L’Harmattan, 2024), met en perspective la soutenabilité budgétaire de ces subventions et leurs effets pervers. C’est lui qui, dans une formule saisissante, décrit les compagnies publiques d’électricité comme des « bébés géants », entretenus à grands frais par l’État et incapables de grandir vers la maturité industrielle. À ses côtés, Mbaye Hadji, pionnier des énergies renouvelables, spécialiste de l’efficacité énergétique et du développement durable, fort de plus de trois décennies d’expérience dans les sphères publique et privée, lauréat du Prix francophone MILA pour son essai Changement climatique : une lourde menace pour l’Afrique, plaide pour une approche plus résolument tournée vers la transition énergétique. Selon lui, le solaire, malgré ses limites industrielles, reste une solution idoine pour l’électricité domestique et les ménages vulnérables, dès lors qu’il est soutenu par des mécanismes d’accompagnement ciblés.

Mais le débat ne se limite pas à un duel d’experts. Rivo Ratsimandresy, CEO de la Rencontre des Entrepreneurs (RDE), introduit une nuance essentielle : selon lui, l’énergie relève des missions régaliennes de l’État. La subvention, à ce titre, peut être maintenue dans son principe. Et si réforme il doit y avoir, elle devra se faire « par le haut » — autrement dit, en rognant d’abord sur les privilèges des classes aisées et des clientèles captives de la rente publique, avant de songer à exposer les plus vulnérables aux aléas du marché.

Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrik, élargit la focale : au-delà des compagnies publiques d’électricité, il pointe du doigt les sociétés africaines de raffinage, elles aussi perpétuellement déficitaires et sous perfusion budgétaire. Comment expliquer, interroge-t-il, qu’un continent qui débat d’une monnaie unique n’ait pas encore réfléchi à l’idée de « raffineries uniques » ? Additionner les capacités, mutualiser les investissements et capter des économies d’échelle permettrait de réduire drastiquement la dépendance aux importations et de rendre plus soutenable l’équation énergétique.

Au coup de sifflet final de ce débat stratégique, la présentatrice Dominique Mabika ne tranche pas. Dans une élégante pirouette, elle renvoie les protagonistes dos à dos vers les lecteurs, rappelant que le dernier mot n’appartient ni aux experts ni aux décideurs politiques, mais bien au tribunal de l’opinion. À chacun, donc, de se muer en juge de paix dans cette querelle budgétaire où se joue, en filigrane, rien de moins que le destin énergétique du continent.