Par Ndiakhat Ngom*

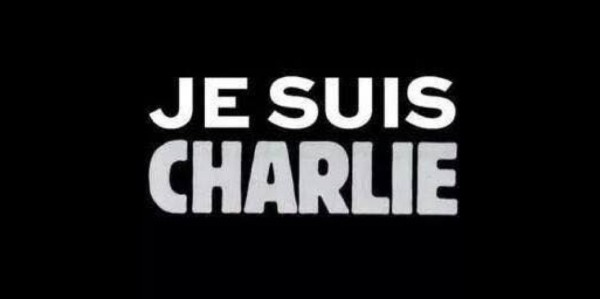

«Les lendemains de désillusion sont faits de jambes lourdes et de tête bourdonnante », aimait rappeler un de mes professeurs. Après l’enchainement de la stupeur, de la dénégation, de la douleur, vient celui des questionnements, de l’angoisse, des doutes. Ce qui s’est passé en France, ces derniers jours, interpelle les consciences et les intelligences sur la lancinante question du « vivre-ensemble ». Période assez perturbante, s’il en est, de remises en cause vertigineuses et de troublantes incertitudes.

Au-delà même de l’essentialisme légitimement chanté d’une «communauté humaine, une et indivisible», se pose, non pas l’universalité des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, mais les «niveaux de sensibilité» des différentes cultures humaines à ces droits (d’opinion, de l’orientation sexuelle, politique, etc.) que certains taxent volontiers, encore, à tort ou à raison, «d’idéologies occidentales ».

Pourtant, c’est dans cet Occident même, pointé du doigt accusateur, que ce « fou » de Nietzsche avait redoutablement (triomphalement ?) annoncé «la mort de Dieu», le plus «grand crime qui ait été commis par les Modernes». Outrés et meurtris, les religieux l’avaient condamné, diabolisé, puis nourri la compassion envers un esprit traité «d’aliéné», suite à ses problèmes de santé qui se confondent avec sa biographie, depuis la syphilis chopée à 24 ans dans les «bordels» de Leipzig (1864), à son effondrement définitif (1890), suivi de coma et de paralysie jusqu’à sa mort (1900).

Aujourd’hui encore, les chrétiens répliquent, en adoptant un humour féroce et redoutable à son endroit, par :

Au 1E siècle, Jésus (sérieux) dit: «Dieu est amour ».

En 1882, Nietzsche (caustique) écrit: « Jésus (Dieu) est mort ».

En 1900, Dieu conclut (rigolard) : « Nietzsche est mort ».

L’humour peut être une forme d’intelligence, souvent même, une grande spiritualité. Les psychanalystes le savent bien. II permet de panser, guérir ses propres blessures par l’autodérision. Les juifs connaissent bien cette posture cathartique. Traités depuis longtemps de tous les maux (péchés d’Israël ?), leur trait d’humour apparait dans ces lignes : Le Titanic a été coulé par un iceberg. « Merde, encore un juif » !

Au-delà de ces considérations générales, une question revient, sempiternelle: ce qui est valable pour l’Occident l’est-il aussi pour d’autres sensibilités culturelles? La réponse, même négative, ne peut justifier des actes perpétrés au nom de convictions religieuses qui ont tué 17 personnes, dont des « frères ou sœurs » de sang. Elle révèle aussi une inquiétude relative à ces jeunes élèves des ZEP (zones d’éducation prioritaire) en France, ou même d’adultes parlant de « vengeance légitime ». Ne contraste-t-elle pas avec l’unité politique appelée par les élites, et les condamnations et mises au point de certaines autorités musulmanes ?

Certes, la forme visiblement déroutante, provocante et impertinente des caricatures de Charlie Hebdo à l’égard de l’autorité politique, surtout religieuse, peut perturber les âmes les plus placides, les esprits les plus progressistes et les doctrines les plus universalisantes. Une d’elles montrait, par exemple, Marie (sous des traits peu avantageux) mettant au monde un Jésus rigolard ; ce qui semble remettre en question un des dogmes fondamentaux de l’Eglise : l’Immaculée conception. Que dire encore de celles du Prophète Mohamed (PSL) au physique pas forcément engageant, d’un édenté, rond, avec pustules au visage ?

Les dessinateurs du journal satirique, Cabu, Charb et Wolinski, proclamaient leur athéisme et agnosticisme, ces rejetons du postmodernisme (Nietzsche et l’hitlérisme sont passés par là). Cette légèreté et insouciance par rapport au sacré est un des traits dominants de ce que Gilles Lipovetski appelle « L’ère du vide ». Au-delà de l’aspect émotif des événements, ces dessinateurs étaient des esprits progressistes, loin du racisme anti noir ou anti arabe, voire de l’anti islamisme. Jamais, ils ne pouvaient imaginer que la différence de perception de la liberté par les différentes communautés humaines allait, un jour, leur coûter la vie, leur briser irrémédiablement la plume.

« Plaisante justice qu’une rivière borne. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », a écrit Blaise Pascal, au sujet des différences culturelles. Comme pour dire, finalement, que ce qui émerge des cendres brûlantes de ce drame, ce sont ces questions philosophiques, en vérité, ni neuves, ni nouvelles : Peut-on rire de tout ? Y-a-t-il une limite à la dérision ? Qu’est-ce qu’une insulte ? Sommes-nous conditionnés culturellement à rire de certaines choses, et à être choqués par d’autres ? Existe-t-il un rire universel, partagé par la communauté des égaux ? Questions effroyables donc, eu égard au côté tragique des choses. En attendant les improbables réponses, il faut souhaiter qu’il n’y ait pas de généralisations abusives, de condamnations hâtives de communautés et de groupes d’hommes et de femmes qui ne partagent pas forcément les idées et les niveaux de responsabilité des uns et des autres dans cette triste affaire.

Rappelons qu’au XIe siècle, un moine de Noirmoutier, Saint Anselme voulait concilier la foi et l’intelligence, via son fameux « Fides quarens intellectum » (la foi cherche l’intelligence), en montrant dans son livre « Proslogion » que ces facultés humaines convergent vers Dieu. Ce qui annonce la « preuve ontologique » de Descartes et de Kant. Trois siècles au paravent, la théologie spéculative islamique produisait de riches doctrines et argumentations, entre écoles mutazilites, hanbalites, acharites et maturidites. C’était là, bien avant même Saint Anselme, une approche rationaliste de Dieu, via le kalâm (discours philosophique, en arabe) qui s’énonçait.

Force est de constater que 13 siècles plus tard, intelligence et foi peinent encore à trouver leur chemin vers Dieu.

*Professeur de philosophie et de sciences politiques